Влажные тропические леса тянутся на больших пространствах по обеим сторонам экватора, но не выходя за пределы тропиков. Здесь атмосфера всегда богата водяными парами. Самая низкая средняя температура около 18°, а самая высокая обычно не выше 35-36°.

При обильном тепле и влаге здесь все растет с замечательной быстротой. В этих лесах незаметны весна и осень. Весь год в лесу цветут одни деревья и кустарники, отцветают другие. Круглый год стоит лето и зеленеет растительность. Нет и листопада в нашем понимании слова, когда лес к зиме обнажается.

Смена листьев происходит постепенно, и поэтому она не замечается. На одних ветках распускаются молодые листья, часто ярко-красные, бурые, белые. На других ветвях того же дерева листья вполне сформировались и стали зелеными. Создается очень красивая гамма красок.

Но есть бамбуки, пальмы, некоторые виды кофейного дерева, которые на пространстве многих квадратных километров расцветают все сразу в один день. Это поразительное явление производит потрясающее впечатление красотой цветения и ароматами.

Путешественники говорят, что в таком лесу трудно встретить два дерева-соседа, относящихся к одному виду. Только в очень редких случаях тропические леса однообразного видового состава.

Если посмотреть на тропический лес сверху, с самолета, то он предстанет удивительно неровным, резко изломанным, совсем не похожим на ровную поверхность леса умеренных широт.

Не похожи они и окраской. Дубовые и другие наши леса при взгляде на них сверху кажутся однотонно зелеными, только с приходом осени они наряжаются в яркие и пестрые цвета.

Экваториальный лес при взгляде сверху кажется смесью всех тонов зеленого, оливкового, желтого с вкраплением красных и белых пятен цветущих крон.

Войти в тропический лес не так просто: обычно это густая чаща растений, где, на первый взгляд, все они кажутся перепутанными, переплетенными. И трудно сразу разобраться, к какому растению относится тот или другой ствол, - а где же его ветви, плоды, цветки?

В лесу царит сырой полумрак. Лучи солнца слабо проникают в чащу, поэтому деревья, кустарники, все растения здесь тянутся кверху с удивительной силой. Ветвятся они мало, всего в три - четыре порядка. Невольно вспоминаются наши дубы, сосны, березы, которые дают пять - восемь порядков ветвей и широко раскидывают в воздухе свои кроны.

В экваториальных лесах деревья стоят тонкими стройными колоннами и где-то на высоте, нередко 50-60 метров, выносят небольшие кроны к Солнцу.

Самые нижние ветви начинаются метрах в двадцати - тридцати от земли. Чтобы разглядеть листья, цветки, плоды, нужен хороший бинокль.

Пальмы, древовидные папоротники совсем не дают ветвей, выбрасывая только громадные листья.

Гигантам колоннам нужны хорошие основания, наподобие контрфорсов (откосов) старинных зданий. И природа позаботилась о них. В африканских экваториальных лесах растут фикусы, от нижних частей стволов которых развиваются дополнительные - дощатые - корни до метра и более высотой. Ими дерево крепко удерживается против ветра. Такие корни есть у очень многих деревьев. На острове Ява жители делают из дощатых корней крышки для столов или колеса арбы.

Между гигантами деревьями густо растут деревья меньшей высоты, в четыре-пять ярусов, еще ниже - кустарники. На земле гниют упавшие стволы и листья. Стволы увиты лианами.

Крючки, шипы, усы, корни - всеми способами лианы цепляются за высоких соседей, обвивают их, ползут по ним, пользуются приспособлениями, известными в народе как «дьявольские крючки», «кошкины когти». Перевиваются друг с другом, то как бы сливаясь в одно растение, то снова разделяясь в неудержимом стремлении к свету.

Эти колючие заграждения наводят ужас на путешественника, вынужденного каждый шаг среди них делать только при помощи топора.

В Америке, по долинам Амазонки, в девственных влажно-тропических лесах лианы, точно канаты, перебрасываются с одного дерева на другое, взбираются по стволу к самой вершине и удобно устраиваются в кроне.

Борьба за свет! Во влажном тропическом лесу обычно мало трав на почве, малочисленны и кустарники. Все, что живет, должно получить какую-то долю света. И это удается многим растениям потому, что листья на деревьях расположены почти всегда отвесно или под значительным углом, а поверхность листьев гладкая, блестящая и отлично отражает свет. Такое расположение листьев хорошо еще и потому, что оно смягчает силу ударов дождей-ливней. Да и предупреждает застаивание воды на листьях. Легко представить себе, с какой быстротой выходили бы из строя листья, если бы на них задерживалась вода: лишайники, мхи, грибы заселили бы их немедленно.

Но для полного развития растений на почве света мало. Как же объяснить тогда их многообразие и пышность?

Множество тропических растений вообще не связано с почвой. Это растения-эпифиты - квартиранты. Они и не нуждаются в почве. Стволы, ветви, даже листья деревьев дают им отличное пристанище, а тепла и влаги всем достаточно. В пазухах листьев, в щелях коры, между ветвями образуется немного перегноя. Ветер, животные принесут семена, и они отлично прорастают и развиваются.

Очень распространенный папоротник «птичье гнездо» дает листья длиной до трех метров, образующие довольно глубокую розетку. В нее падают с деревьев листья, чешуйки коры, плоды, животные остатки и во влажном теплом климате быстро образуют перегной: готова «почва» для корней эпифита.

В Ботаническом саду в Калькутте показывают такую громадную смоковницу, что ее принимают за целую рощу. Ее ветви разрослись над землей в виде зеленой крыши, которая держится на столбах,-это растущие от ветвей придаточные корни. Крона смоковницы распростерта больше чем на полгектара, число ее воздушных корней около пятисот. А начинала свою жизнь эта смоковница нахлебником на финиковой пальме. Потом оплела ее своими корнями и удушила.

Положение эпифитов очень выгодно по сравнению с деревом-«хозяином», которым они пользуются, пробираясь всё выше к свету.

Нередко они выносят свои листья выше верхушки ствола «хозяина» и отнимают у него солнечные лучи. «Хозяин» гибнет, а «квартирант» становится самостоятельным.

К тропическим лесам лучше всего относятся слова Чарлза Дарвина: «Наибольшая сумма жизни осуществляется при наибольшем разнообразии строения».

У одних эпифитов толстые мясистые листья, какие-то вздутия на листьях. В них запас воды - на случай, когда ее не хватает.

У других - листья кожистые, жесткие, словно покрыты лаком, точно им недостаточно влаги. Так оно и есть. В жаркую пору дня, да еще при сильном ветре, в высоко поднятой кроне испарение воды резко увеличивается.

Другое дело - листья кустарников: они нежные, крупные, без каких-либо приспособлений к уменьшению испарения, - в глубине леса оно невелико. Травы мягкие, тонкие, со слабыми корнями. Здесь много споровых растений, особенно папоротников. Они раскидывают свои листы на опушках леса и на редких освещенных полянках. Здесь ярко цветущие кустарники, крупные желтые и красные канны, орхидеи с их причудливо устроенными цветками. Но травы куда менее разнообразны, чем деревья.

Общий зеленый тон травянистых растений приятно перемежается белыми, красными, золотыми, серебристыми пятнами листьев. Прихотливо разузоренные, они не уступают по красоте самим цветкам.

Может показаться на первый взгляд, что тропический лес беден цветками. На самом деле их не так уж мало,

просто они затеряны в зеленой массе листвы.

У многих деревьев цветки само- или ветро-опыляемые. Крупные же яркие и ароматные цветки опыляются животными.

В тропических лесах Америки крошечные, в блестящем оперении колибри подолгу парят над цветками, вылизывая мед из них длинным язычком, сложенным в виде трубочки. На Яве птицы часто выступают в качестве опылителей. Там водятся медовые птицы, небольшие, похожие по окраске на колибри. Они опыляют цветки, но при этом нередко «крадут» мед, не коснувшись даже тычинок и пестиков. На Яве же есть летучие мыши, опыляющие лианы с ярко окрашенными цветками.

У дерева какао, хлебного дерева, хурмы, фикусов цветки появляются прямо на стволах, которые потом оказываются сплошь увешанными плодами.

В экваториальных влажных лесах часто встречаются болота, попадаются проточные озера. Животный мир здесь очень разнообразен. Большая часть животных живет на деревьях, питаясь плодами.

Тропические леса разных материков имеют между собой много общих черт, и в то же время каждый из них отличается от других.

В азиатских лесах много деревьев с ценной древесиной, растений, дающих пряности (перец, гвоздику, корицу). В кронах деревьев лазают обезьяны. На окраинах тропической чащи бродит слон. В лесах обитают носороги, тигры, буйволы, ядовитые змеи.

Влажные экваториальные леса Африки славятся своими непроходимыми чащами. Без топора или ножа тут невозможно пробираться. И здесь много древесных пород с ценной древесиной. Часто встречается масличная пальма, из плодов которой добывают масло, кофейное дерево и какао. Местами в узких лощинах, где скопляются туманы, а горы не пускают их в стороны, древовидные папоротники образуют целые рощи. Медленно ползут тяжелые густые туманы вверх и, охлаждаясь, льют обильными дождями. В таких естественных оранжереях споровые чувствуют себя как нельзя лучше: папоротники, хвощи, плауны, с деревьев спускаются занавески из нежных зеленых мхов.

В африканских лесах живут гориллы и шимпанзе. В ветвях кувыркаются мартышки; павианы оглашают воздух лаем. Встречаются слоны, буйволы. В реках охотятся на всякую живность крокодилы. Нередки встречи с бегемотом.

И всюду тучами летают москиты, комары, ползают полчища муравьев. Пожалуй даже, эта «мелочь» более заметна, чем крупные животные. Она беспокоит путешественника на каждом шагу, набиваясь в рот, нос и уши.

Очень интересны взаимоотношения тропических растений с муравьями. На острове Ява у одного эпифита стебель внизу представляет собой клубень. В нем квартируют муравьи и оставляют на растении свои экскременты, которые служат ему удобрением.

В дождевых лесах Бразилии встречаются настоящие муравьиные сады. На высоте 20-30 метров над землей муравьи устраивают свои гнезда, притаскивая на ветви и стволы вместе с землей, листьями, ягодами и семена. Из них прорастают молодые растеньица, скрепляющие землю в гнезде корнями и получающие тут же почву и удобрения.

Но муравьи далеко не всегда безобидны для растений. Муравьи-листорезы - настоящий бич. Они нападают на кофейные и апельсиновые деревья и другие растения целыми полчищами. Вырезав кусочки из листьев, они взваливают их на спину и сплошными зелеными потоками движутся к гнездам, оголив ветви,

К счастью, на растениях могут поселиться другие виды муравьев, которые уничтожают этих разбойников.

Тропические леса Америки по берегам реки Амазонки и ее притоков считают самыми роскошными в мире.

Обширные плоские пространства, регулярно заливаемые водой во время разлива рек, покрыты прибрежными лесами. Выше границы разлива тянутся огромные девственные леса. И более сухие районы заняты лесами, хотя менее густыми и более низкими.

Особенно много в прибрежных лесах пальм, образующих целые рощи, длинными аллеями идущие по берегам рек. Одни из пальм раскидывают листья веером, другие протягивают перистые листья в 9-12 метров длины. Стволы их прямы, тонки. В подлеске располагаются небольшие пальмы с гроздьями черных и красных плодов.

Пальмы многое дают людям: плоды идут в пищу, из стеблей и листьев местные жители получают волокна, стволы используют как строительный материал.

Как только реки войдут в свое русло, в лесах с необычайной быстротой развиваются травы, и не только на почве. С деревьев и кустов свешиваются зеленые гирлянды лазящих и вьющихся травянистых растений, расцвеченных яркими цветками. Страстоцветы, бегонии, «дневные красавицы» и многие другие цветущие растения образуют на деревьях драпировки, как будто разложенные рукою художника.

Красивы миртовые, бразильский орех, цветущий имбирь, канны. Папоротники и изящные перистые мимозы поддерживают общий зеленый тон.

В лесах выше границы разлива рек деревья, пожалуй, самые высокие из всех тропических представителей, стоят плотным сомкнутым строем на подпорках. Среди них славятся бразильский орех и шелковичный хлопчатник с его громадными дощатыми подпорками. Красивейшими деревьями Амазонки считают лавровые. Здесь много акаций из бобовых, много ароидных. Особенно хороши филодендрон и монстера с фантастическими вырезами и разрезами на листьях. Подлеска в этом лесу часто совсем нет.

В менее высоких, незатопляемых лесах появляются нижние древесные ярусы из пальм, кустарников и невысоких деревьев, подчас очень густые и почти непроходимые.

Травянистый покров нельзя назвать роскошным: немногие папоротники, осоки. В некоторых местах на значительном пространстве нет ни одной травинки.

Почти вся Амазонская низменность и часть северного и восточного побережий материка заняты влажными лесами.

Ровная высокая температура и обилие осадков делают все дни похожими один на другой.

Рано утром температура 22-23°, небо безоблачно. Листья блестят росой и свежи, но жара быстро усиливается. К полдню и несколько позже она уже нестерпима. Растения опускают листы и цветки и кажутся совсем увядшими. Никакого движения воздуха, животные попрятались. Но вот небо затягивают тучи, сверкает молния, оглушительны раскаты грома.

Резкими порывами налетевшего ветра сотрясаются кроны. И благодатный ливень оживляет всю природу. В воздухе сильно парит. Наступает душная, жаркая и сырая ночь. Летят сорванные ветром листья и цветки.

Особый тип лесов покрывает в тропических странах морские побережья, защищенные от волн и ветров. Это мангровые леса - густые заросли вечнозеленых кустарников и невысоких деревьев на плоских берегах у устьев рек, в лагунах, бухтах. Почва здесь - болото с черным, дурно пахнущим илом; в нем идет при участии бактерий бурное разложение органических веществ. Во время прилива такие заросли кажутся выходящими из воды.

С отливом обнажаются их так называемые корни - ходули, которые далеко простираются по илу. От ветвей в ил идут еще корни-подпорки.

Такая система корней хорошо укрепляет деревья в илистой почве, и их не уносит приливом или отливом.

Мангры надвигают побережье на море, потому что между корнями и стволами накапливаются растительные остатки и, перемешиваясь с илом, постепенно образуют сушу. У деревьев есть особые дыхательные корни, очень важные в жизни этих растений, так как ил почти не содержит кислорода. Иногда они по форме змеевидны, в других случаях напоминают коленчатую трубу или торчат из ила как молодые стебли.

Любопытен способ размножения, встречающийся у мангров. Плод еще висит на дереве, а зародыш уже прорастает в виде длинной, до 50-70 сантиметров, булавки. Только тогда он отрывается от плода, падает в ил, зарываясь в него своим концом, и его не уносит водой в море.

У этих растений кожистые блестящие, часто мясистые листья, покрытые серебристыми волосками. Листья расположены вертикально, устьица уменьшены. Все это признаки растений засушливых мест.

Получается парадокс: корни погружены в ил, постоянно бывают под водой, а растение испытывает недостаток влаги. Предполагают, что морская вода, при ее насыщенности солью, не может легко всасываться корнями деревьев и кустарников - и поэтому они должны экономно испарять.

Вместе с морской водой растения получают много поваренной соли. Листья иногда почти полностью покрыты ее кристаллами, выделенными особыми железками.

Богатство видов в тропических лесах исключительно велико, и оно достигается прежде всего тем, что использование пространства растениями доведено здесь путем естественного отбора до крайних пределов.

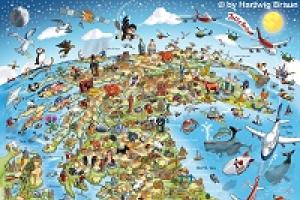

Тропические леса расположены в тропическом, экваториальном и субэкваториальном поясах между 25° с.ш. и 30° ю.ш., как бы «окружая» поверхность Земли по экватору. Тропические леса разрываются только океанами и горами.

Общая циркуляция атмосферы происходит из зоны высокого атмосферного давления в районе тропиков в зону низкого давления в районе экватора, в том же направлении переносится испаряемая влага. Это и приводит к существованию влажного экваториального пояса и сухого тропического. Между ними находится субэкваториальный пояс, в котором увлажнение зависит от направления муссонов, зависящего от времени года.

Растительность тропических лесов очень разнообразна, зависит главным образом от количества осадков и их распределения по временам года. При обильных (более 2000 мм), и относительно равномерного распределения развиваются влажнотропические вечнозелёные леса .

Дальше от экватора дождливый период сменяется сухим, и леса сменяются с опадающими на время засухи листьями, а далее эти леса сменяются уже саванновыми лесами. При этом в Африке и Южной Америке существует закономерность: с запада на восток муссонные и экваториальные леса сменяются саванновыми лесами.

Классификация тропических лесов

Влажный тропический лес , тропический дождевой лес это леса со специфическими биомами, расположенными в экваториальных (влажный экваториальный лес ), субэкваториальных и влажно-тропических районах с очень влажным климатом (2000-7000 мм осадков в год).

Влажные тропические леса характеризуются огромным биоразнообразием. Это наиболее располагающая к жизни природная зона. Здесь обитает большое количество собственных, в том числе и эндемичных видов животных и растений, а также мигрирующие животные. Во влажных тропических лесах живёт две трети всех видов животных и растений планеты. Предполагается, что миллионы видов животных и растений до сих пор не описаны.

Эти леса иногда называют «драгоценностями Земли » и «самой большой аптекой мира », поскольку здесь было найдено большое количество природных медицинских средств. Их ещё также называют «лёгкими Земли », однако это утверждение спорно, поскольку не имеет научного обоснования, так как эти леса либо совсем не вырабатывают кислород, либо вырабатывают его крайне мало.

Но следует иметь в виду, что влажный климат способствует эффективной фильтрации воздуха, благодаря конденсации влаги на микрочастицах загрязнений, что оказывает в целом благоприятное воздействие на атмосферу.

Образование подлеска в тропических лесах сильно ограничено во многих местах ввиду недостатка солнечного света на нижнем ярусе. Это позволяет человеку и животным продвигаться по лесу. Если по какой-либо причине лиственный навес отсутствует или ослаблен, нижний ярус быстро покрывается плотной зарослью лиан, кустарников и небольших деревьев – такое образование называется джунглями.

Самые большие площади тропических дождевых лесов находятся в бассейне реки Амазонки («дождевые леса Амазонии»), в Никарагуа, в южной части полуострова Юкатан (Гватемала, Белиз), в большей части Центральной Америки (где они называются «сельва»), в экваториальной Африке от Камеруна до Демократической Республики Конго, во многих районах Юго-Восточной Азии от Мьянмы до Индонезии и Новой Гвинеи, в австралийском штате Квинсленд.

Для влажных тропических лесов характерны:

- разнообразие флоры,

- наличие 4-5 древесных ярусов, отсутствие кустарников, большое количество лиан

- преобладание вечнозелёных деревьев с крупными вечнозелёными листьями, слабо развитой корой, почками, не защищёнными почечными чешуями, в муссонных лесах – листопадные деревья;

- образование цветков, а затем плодов непосредственно на стволах и толстых ветвях

Деревья во влажных тропических лесах имеют несколько общих характеристик, которые не наблюдаются у растений менее влажных климатов.

Основание ствола у многих видов имеет широкие, дровянистые выступы. Ранее предполагалось, что эти выступы помогают дереву удерживать равновесие, сейчас же считают, что по этим выступам вода с растворёнными питательными веществами стекает к корням дерева. Характерны широкие листья деревьев, кустарников и трав нижних ярусов леса. Широкие листья помогают растениям лучше усваивать солнечный свет под кромками деревьев леса, и они сверху защищены от воздействия ветра.

Высокие молодые деревья, ещё не достигшие верхнего яруса, также имеют более широкую листву, которая затем уменьшается с высотой. Листья верхнего яруса, образующие навес, обычно меньше размером и сильно изрезаны, чтобы уменьшить давление ветра. На нижних этажах листья часто сужены на концах так, что это способствует быстрому стеканию воды и препятствует размножению на них микробов и мха, разрушающих листья.

Верхушки деревьев часто очень хорошо связаны между собой с помощью лиан либо растений-эпифитов , закрепляющихся на них.

Для деревьев влажного тропического леса характерна необычайно тонкая (1-2 мм) кора деревьев, иногда покрытая острыми шипами или колючками, наличие цветов и фруктов, растущих прямо на стволах деревьев, большое разнообразие сочных фруктов, привлекающих птиц и млекопитающих.

Во влажных тропических лесах очень много насекомых, особенно бабочек (одна из самых богатых фаун в мире) и жуков, а в реках – много рыб (около 2000 видов, примерно треть всей пресноводной фауны мира ).

Несмотря на бурную растительность, почва во влажных тропических лесах маломощная и с небольшим гумусовым горизонтом.

Быстрое гниение, вызванное бактериями, мешает накоплению гумусного слоя. Концентрация оксидов железа и алюминия вследствие латеризации почвы (процесс уменьшения содержания кремнезёма в почве с одновременным увеличением окисей железа и алюминия) окрашивает почву в ярко-красный цвет и иногда образует месторождения минералов (например, бокситов). Но на породах вулканического происхождения, тропические почвы могут быть довольно плодородными.

Уровни (ярусы) влажного тропического леса

Тропический лес разделён на четыре основных уровня, каждый из которых обладает своими особенностями, имеет различную флору и фауну.

Самый верхний уровень

Этот ярус состоит из небольшого количества очень высоких деревьев, возвышающихся над пологом леса, достигающих высоты 45-55 метров (редкие виды достигают 60-70 метров). Чаще всего деревья вечнозелёные, но некоторые сбрасывают свою листву в засушливое время года. Такие деревья должны выдерживать суровые температуры и сильные ветры. На этом уровне обитают орлы, летучие мыши, некоторые виды обезьян и бабочки.

Уровень крон (полог леса)

Уровень крон образуют большинство высоких деревьев, обычно высотой 30-45 метров. Это самый плотный ярус, известный во всём земном биоразнообразии, соседние деревья образуют более или менее непрерывный слой листвы.

По некоторым подсчётам, растения этого яруса составляют примерно 40 процентов видов всех растений планеты – возможно, здесь можно найти половину всей флоры Земли. Фауна схожа с верхним уровнем, но более разнообразна. Считается, что четверть всех видов насекомых обитает здесь.

Учёные давно подозревали о разнообразии жизни на этом уровне, но лишь недавно разработали практические методы исследования. Только в 1917 году американский натуралист Уильям Бид заявил, что «ещё один континент жизни остаётся неизведанным, не на Земле, а в 200 футах над её поверхностью, распространяясь на тысячи квадратных миль».

Настоящее исследование этого яруса началось только в 1980-е годы, когда учёные разработали методы, позволяющие добраться до полога леса, такие как выстреливание канатов в верхушки деревьев из арбалетов. Исследование полога леса до сих пор находится на ранней стадии. Другие методы исследования включают в себя путешествия на воздушных шарах или воздушных судах. Наука, занимающаяся доступом к верхушкам деревьев, называется дендронавтика .

Средний уровень

Между пологом леса и лесной подстилкой существует ещё один уровень, называемый подлесок. В нём обитает ряд птиц, змей и ящериц. Жизнь насекомых на этом уровне также очень обширна. Листья в этом ярусе гораздо шире, чем на уровне кроны.

Лесная подстилка

В Центральной Африке в тропическом первичном лесу горы Вирунга освещённость на уровне земли составляет 0.5%; в лесах южной Нигерии и в районе Сантарема (Бразилия) 0.5-1%. На севере острова Суматра в диптерокарповом лесу освещённость около 0.1%.

Вдали от берегов рек, болот и открытых пространств, где растёт густая низкорослая растительность, лесная подстилка относительно свободна от растений. На этом уровне можно увидеть гниющие растения и останки животных, которые быстро исчезают благодаря тёплому, влажному климату, способствующему быстрому разложению.

Сельва (исп. «selva» от лат. «silva» – лес) – это влажные экваториальные леса в Южной Америке . Располагается на территории таких стран, как Бразилия, Перу, Суринам, Венесуэла, Гайана, Парагвай, Колумбия и т. п.

Сельва образуется на обширных низменных участках суши в условиях постоянного пресноводного увлажнения, вследствие чего почва сельвы крайне бедна минеральными веществами, вымываемыми тропическими дождями. Сельва часто заболоченна.

Растительный и животный мир сельвы – это буйство красок и разнообразие видов растений, птиц и млекопитающих.

Крупнейшая по площади сельва расположена в бассейне Амазонки в Бразилии).

В Атлантической сельве уровень осадков достигает двух тысяч миллиметров в год, а влажность колеблется на уровне 75-90 процентов.

Сельва разделена на три уровня. Почва покрыта листьями, ветками, стволами обвалившихся деревьев, лишайниками, грибком и мхом. Сама почва имеет красноватый цвет. Первый уровень леса составляют невысокие растения, папоротники и трава. Второй уровень представлен кустарниками, тростником и молодыми деревьями. На третьем уровне находятся деревья высотой от двенадцати до сорока метров.

Мангры – вечнозелёные лиственные леса , распространённые в приливно-отливной полосе морских побережий в тропических и экваториальных широтах, а также в зонах с умеренным климатом, там, где этому благоприятствуют тёплые течения. Они занимают полосу между самым низким уровнем воды во время отлива и самым высоким во время прилива . Это – деревья или кустарники , произрастающие в мангровых зарослях , или мангровых болотax .

Растения-мангры обитают в осадочной прибрежной среде, где в местах, защищённых от энергии волн, скапливаются мелкодисперсные осадочные отложения, часто с высоким содержанием органики.

Мангры обладают исключительной способностью существовать и развиваться в солёной среде на почвах , лишённых доступа кислорода .

Укоренившись, корни растений-мангров создают среду обитания для устриц и способствуют замедлению течения воды, тем самым увеличивая отложение осадков в зонах, где оно уже происходит.

Как правило, мелкодисперсные, бедные кислородом отложения под манграми играют роль накопителей для самых разных тяжёлых металлов (следов металлов), которые улавливаются из морской воды коллоидными частицами в отложениях. В тех районах мира, где мангры были уничтожены при освоении территории, нарушение целостности этих осадочных пород порождает проблему загрязнения тяжёлыми металлами морской воды и местной флоры и фауны.

Часто утверждается, что мангры представляют значительную ценность в береговой зоне, выступая в роли буфера против эрозии, натиска штормов и цунами. Хотя и имеет место определённое уменьшение высоты волн и их энергии по мере прохождения морской воды через мангровые заросли, нужно признать, что мангровые деревья обычно растут в тех зонах береговой линии, где нормой является низкая энергия волн. Поэтому их способность сдерживать мощный натиск штормов и цунами ограничена. Скорее всего, их долгосрочное воздействие на темпы эрозии также носит ограниченный характер.

Многие речные протоки, извилисто проходящие через мангровые участки, активно размывают заросли мангров на внешней стороне всех изгибов реки, точно так же как новые заросли мангров появляются на внутренней стороне тех же самых изгибов, где происходит осаждение.

Мангры это среда обитания диких животных, включая ряд промысловых видов рыб и ракообразных, при этом, как минимум, в некоторых случаях экспорт накопленного манграми углерода имеет важное значение в прибрежной пищевой сети.

Во Вьетнаме, Таиланде, на Филиппинах и в Индии мангровые заросли выращивают в прибрежных районах для береговому рыболовству.

Несмотря на осуществляемые программы разведения мангров, уже утрачено более половины мангровых зарослей мира .

Флористический состав мангровых лесов относительно однообразен. Наиболее сложными, высокими и многовидовыми считаются мангровые леса восточной формации (берега полуострова Малакка и др.).

Туманный лес (моховой лес, нефелогилея) – влажный тропический горный вечнозелёный лес . Расположен в тропиках на склонах гор в полосе конденсации туманов.

Туманный лес расположен в тропиках на склонах гор в полосе конденсации туманов, начинается как правило от высот 500-600 м и достигают высоты до 3500 метров над уровнем моря. Здесь значительно прохладней, чем в джунглях, расположенных в низменных местах, ночью температура может снизиться почти до 0 градусов. Но здесь ещё более влажно, в год на один квадратный метр выпадает до шести кубических метров воды. И если не идёт дождь, то поросшие мхом деревья стоят окутанные туманом, вызванным интенсивным испарением.

Туманный лес образован деревьями с обильными лианами, с густым покровом эпифитных мхов.

Характерны древовидные папоротники, магнолиевые, камелиевые, лес может включать и нетропическую растительность: вечнозелёные дубы , подокарпусы , что отличает данный тип леса от равнинных гилей

Переменно-влажные тропические леса – леса, распространённые в тропических и экваториальных поясах, в климате с непродолжительным сухим сезоном. Находятся к югу и северу от влажных экваториальных лесов. Переменно-влажные леса встречаются в Африке (ЦАР, ДР Конго, Камерун, север Анголы, крайний юг Судана), в Южной Америке, в Индии, на Шри-Ланке, в Индокитае.

Переменно-влажные тропические леса – частично листопадные густые тропические леса. От влажнотропических лесов отличаются меньшим видовым разнообразием, уменьшением количества эпифитов и лиан.

Сухотропический вечнозелёный лес. Расположены в районах с засушливым климатом, при этом оставаясь густыми и вечнозелёными, становятся низкорослыми и ксероморфными.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ТРОПИЧЕСКИЕ ЛЕСА

Вопреки расхожему мнению, влажные тропические леса не являются крупными потребителями углекислого газа и, как и другие сложившиеся леса, нейтральны к углекислому газу.

Недавние исследования показывают, что большинство дождевых лесов наоборот, интенсивно вырабатывают углекислый газ, а болота – и метан .

Тем не менее, эти леса играют значительную роль в обороте углекислого газа, поскольку являются его устоявшимися бассейнами, и вырубка таких лесов ведёт к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере Земли. Влажные тропические леса также играют роль в охлаждении воздуха, который проходит через них. Поэтому влажные тропические леса – одна из важнейших экосистем планеты, уничтожение лесов приводит к эрозии почвы, сокращению видов флоры и фауны, смещениям экологического баланса на больших территориях и на планете в целом.

Влажные тропические леса часто сводятся под плантации хинного и кофейного дерева, кокосовой пальмы, каучуконосов. В Южной Америке для влажных тропических лесов также серьёзную угрозу представляет нерациональная добыча полезных ископаемых.

А.А. Каздым

Список использованной литературы

- М. Б. Горнунг. Постоянновлажные тропики. М.:, «Мысль», 1984.

- Hogarth, P. J. The Biology of Mangroves. Oxford University Press, 1999.

- Thanikaimoni, G., Mangrove Palynology, 1986

- Tomlinson, P. B. The Botany of Mangroves, Cambridge University Press. 1986:

- Jayatissa, L. P., Dahdouh-Guebas, F. & Koedam, N. A review of the floral composition and distribution of mangroves in Sri Lanka. Botanical Journal of the Linnean Society, 138, 2002, 29-43.

- http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RSwuvo,lxqol!rlxg

.

.

.

ВАМ ПОНРАВИЛСЯ МАТЕРИАЛ? ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШУ EMAIL-РАССЫЛКУ:

Мы будем присылать вам на email дайджест самых интересных материалов нашего сайта.

В тропическом лесу повышенная влажность и повышенная температура. Как же растения и животные приспособились к его банным условиям?

Как приспособились листья?

На протяжении жизни листья у некоторых тропических растений изменяют форму. У молодых деревьев, пока они их ещё закрывают кроны деревьев верхнего яруса, листья широкие мягкие. Они приспособлены улавливать малейшие лучики света, прорывающие сквозь верхний полог. Они имеют желтоватый или красноватый оттенок. Так они пытаются спастись от пожирания животными. Красный или жёлтый цвет может показаться им несъедобным.

Когда дерево дорастает до первого яруса, то его листья уменьшаются в размере и словно покрываются воском. Сейчас света много и у листьев другая задача. Вода должна полностью стекать с них, не привлекая к себе мелких животных.

Листья некоторых растений могут регулировать потоки солнечного света. Чтобы не перегреваться при ярком свете они встают параллельно к солнечным лучам. Когда солнце затеняет облако, листья поворачиваются горизонтально, чтобы больше забрать солнечную энергию для фотосинтеза.

Опыление цветов

Для опыления цветы должны привлечь к себе насекомых, птиц или летучих мышей. Они привлекают своей яркой окраской, запахом и вкусным нектаром. Для привлечения своих опылителей даже растения верхнего яруса украшают себя красивыми цветами. Более того, на время цветения они даже сбрасывают часть своих листьев, чтобы заметнее выделялись их цветы.

Реферат

по географии

на тему

«Тропические леса».

Выполнила: ученица 6 «А» класса Ц.О. № 1430

Котлова Света

- Введение……………………3стр.

- Основная часть…………….4-6стр.

- Заключение…………………7стр.

- Список литературы………..8стр.

- Приложение…………………9-10стр.

Введение.

Меня заинтересовали тропические леса.Поэтому я решила написать этот реферат. В нём я расскажу о животных живущих в тропиках.Ещё я расскажу о тропических растениях.В моём реферате конечно же будут картинки,потому что картинки-это наглядный материал.Что же такое тропики?Тропики- это природная зона в которой проживают и произрастают растения и животные, которых нет в другом месте.Но мой реферат расскажет о них подробнее.И я надеюсь, что он понятно объяснит.Итак,начинаем:

Тропические леса.

Тропические леса (от греч. tropikos (kyklos) поворотный, круг), параллели с широтами 23° 07" - общее название лесов, распространенных в экваториальном, субэкваториальных и тропических поясах Земли. В зависимости от степени и ритмов увлажнения тропические леса очень разнообразны. В постоянно влажном экваториальном поясе господствуют густые леса с разнообразными видами растений. Это гилейные леса в бассейне Амазонки в Южной Америке, Конго в Африке и на островах Индонезии. В субэкваториальных и тропических поясах с сухим периодом года гилейные леса сменяются жестколистными, полулистопадными и листопадными, влажными в муссонных областях и сухотропическими при переходе леса в саванны. В прибрежной полосе тропиков с муссонным климатом - мангровая растительность. На склонах Анд, где обычны конденсационные туманы, гилейные леса переходят в своеобразные смешанные: вечнозеленые, широколиственные и листопадный туманные леса.

Среди сухих лесов наиболее интересны эвкалиптовые леса, которые встречаются только на востоке Австралии. Эвкалипты обычно очень высокие деревья с редкими, почти не дающими тени кронами. Каждый год эвкалипты сбрасывают кору, чтобы та не мешала им расти. Большая высота деревьев не связана с погоней за светом - таким способом они спасаются от лесных пожаров. Подлесок часто выгорает, а эвкалипты, как правило, выживают: ведь их крона высоко, а плотная кора горит плохо. Осадков в эвкалиптовых лесах выпадает до 1000 мм в год, но из-за жары испаряется много влаги, поэтому для активного роста воды не хватает. Её приходится экономить и при этом: перегреваться. Именно по этой причине листья эвкалиптов повёрнуты к солнцу. У более низких деревьев - акаций - свои способы: некоторые их виды во влажный сезон отращивают широкие перистые листья, в сухой сезон меняют их на длинные и тонкие, другие просто сбрасывают листву. Деревце Казарина вообще обходится без листьев их роль играют зелёные побеги. В эвкалиптовом лесу встречаются и лианы. Одна из них, циссус, стала обычным комнатным растением. Травы в эвкалиптовом лесу много, она жегшая. Вся растительность имеет сероватый оттенок. Его дают восковой налёт или покровы из мельчайших щетинок, которые затрудняют испарение. Корни растений в поисках воды разрастаются и вглубь, и вширь, а самые мощные корни проникают далеко за пределы почвы на десятки метров в породу. Несмотря на сухость, эвкалиптовые леса могут кормить массу животных, птиц и насекомых. Из животных наиболее известен коала - сумчатый медведь, который живёт в ветвях эвкалипта и питается его листвой. Внешне коала напоминает плюшевого медвежонка. Австралийские тропические леса и редколесья очень чувствительны к вмешательству в их жизнь.

Сухие тропические леса в Южной Америке значительно ниже - там нет таких высоких деревьев, как эвкалипты, зато есть множество видов кактусов. Но эти леса тоже светлые, особенно в сухой сезон, когда часть деревьев сбрасывает свою листву.

Пустыни в тропиках образуются там, где воды катастрофически не хватает даже для тех растений и животных, которые могут обходиться буквально каплями. У живых существ Земли есть предел выносливости, после которого приспособиться уже невозможно. Поэтому растительность здесь скудная, иногда её нет совсем. Самые страшные пустыни - глинистые и каменистые. Они безжизненны, их пейзажи почти неизменны в течение всего года. Камни не выдерживают резких перепадов температуры и лопаются, крошась и засыпая подножия торчащих, как сломанные зубы, скал. Песчаные пустыни покрывают, словно волны, подвижные холмы - барханы. Гонимый ветром песок перекатывается, перелетает и пересыпается с места на место, погребая под собой дороги и редкие оазисы. Однако у песка есть одно очень важное свойство: пропуская через себя воду, на некоторой глубине он её сохраняет. Если появляется вода, то становится возможной и жизнь. Кое-где за склоны барханов цепляются редкие кустики колючек. Когда их становится много, они останавливают перевевание песка.

Клима т: В тропиках солнце по крайней мере два раза в год стоит в небе прямо над головой. И в остальные дни оно поднимается выше, чем в более северных широтах. Поэтому солнце в тропиках очень сильно печет и горячий воздух поднимается вверх. В результате над экватором образуется область с пониженным давлением воздуха, а чтобы давление выровнялось, с северо-запада и юго-запада из более высоких широт дуют постоянные ветры, называемые пассатами. Они несут воздух, который содержит много влаги. Когда воздух поднимается, температура его падает. По мере охлаждения воздуха содержащиеся в нем пары воды конденсируются в капли и образуются большие облака. Часть их уносят ветры, и они проливаются дождями, порой далеко от места своего зарождения. Из оставшихся на леса почти каждый день, ближе к полудню, обрушиваются сильнейшие ливни, в некоторых местах столь регулярно, будто точно по расписанию.

Так вдоль экватора формируется пояс с сырым теплым климатом. Именно в этих условиях и может существовать тропический дождевой лес. Он растет всюду, где температура колеблется от 20 до 28 С и за год выпадает много осадков - 2000 - 4000, а в некоторых местах и 10000 мм в год на 1 кв.м (для сравнения: в Московской области - 700 мм). Существенно и то, когда льют эти ливни: осадки должны быть распределены равномерно в течение года. Итак, там, где растут тропические леса, нет ни резких потеплений, ни похолоданий, поэтому здесь времена года не меняются.

Возраст: Эти леса существуют на Земле 60 млн. лет, хотя они не всегда росли там, где сейчас. После ледниковой эпохи вдоль экватора образовался зеленый пояс. В последние столетия площадь дождевых лесов уменьшается все быстрее. Происходит это не потому, что меняется климат, а исключительно из-за разрушительной деятельности людей. Сейчас на Земле осталось от 4 до 8 млн. кв.км тропического леса.

Существуют более 40 видов тропических лесов. Я расскажу о трех важнейших:

1.Равнинный тропический дождевой лес или вечнозеленый влажно-тропический - самый характерный из всех влажно-тропических лесов. Температура воздуха колеблется здесь от 25 до 27 С, за год выпадает не менее 1800 мм осадков, чаще всего в виде тяжелых ливней, случающихся пополудни. Влажность воздуха постоянно высокая - 80%. Эти леса занимают самую большую площадь. Различают девственные, или коренные, и вторичные (выросшие после уничтожения девственного) влажно-тропические леса.

2. Горный влажно-тропический лес произрастает в тропиках на высоте от 1800 до 3500 м. Воздух здесь тоже всегда влажный, и очень часто лежат густые туманы. Днем всегда тепло, но по ночам температура падает, изредка даже до нуля.

3. Переменно-влажные или летне-зеленые, дождевые леса раскинулись в Северном и Южном полушариях дальше от экватора, чем тропические дождевые, в местах, где уже различаются времена года. Там ежегодно наступает короткая зима и некоторые деревья сбрасывают часть листвы. К вечнозеленым в таких лесах относятся только кустарники подлеска и травянистые растения.

В дебрях тропического леса обитают разнообразные животные. От исполинов слонов, носорогов, бегемотов до едва заметных насекомых - все находят здесь себе приют и пищу.

Представители некоторых групп животного мира в тропических лесах многочисленны. Именно здесь живет больше всего обезьян, в том числе и человекообразных. Из птиц одних

попугаев в Южной Америке насчитывается более 150 видов. Амазонского попугая легко научить говорить. Попугай не понимает смысла произносимых слов - он просто подражает сочетанию звуков. Насекомых в тропическом лесу очень много: в Бразилии известно свыше 700 видов бабочек, это ведь почти в пять раз больше, чем в Европе. Некоторые из них гиганты, как, например, бабочка тизания: размах ее крыльев до 30 см.

Строение и структура. Дать обобщенное описание структуры влажного тропического леса практически невозможно: это сложнейшее растительное сообщество обнаруживает такое разнообразие типов, что их не в состоянии отразить и самые подробные описания. Еще несколько десятилетий назад полагали, что влажный лес - это всегда непроходимые заросли деревьев, кустарников, наземных трав, лиан и эпифитов, поскольку в основном судили о нем по описаниям горных влажных лесов. Лишь сравнительно недавно стало известно, что в некоторых влажных тропических лесах из-за плотной сомкнутости крон высоких деревьев солнечный свет почти не доходит до почвы, поэтому подрост здесь скудный, и через такие леса можно пройти почти беспрепятственно.

Принято особо подчеркивать видовое разнообразие влажного тропического леса. Часто отмечают, что в нем едва ли найдешь два экземпляра деревьев одного и того же вида. Это - явное преувеличение, но вместе с тем отнюдь нередко на площади в 1 гектар можно встретить 50-100 видов деревьев.

Но имеются и относительно бедные видами, "монотонные" влажные леса. К ним относятся, например, особые леса, состоящие в основном из деревьев семейства двукрылоплодниковых (Dipterocarpaceae), растущие в очень богатых осадками областях Индонезии. Их существование свидетельствует о том, что в этих областях стадия оптимального развития влажных тропических лесов уже пройдена. Крайнее обилие осадков затрудняет аэрацию почвы, в результате произошел отбор растений, приспособившихся к обитанию в таких местах. Сходные условия существования можно встретить также в некоторых сырых районах Южной Америки и бассейна Конго.

Господствующий компонент влажного тропического леса - деревья разного внешнего вида и разной высоты; они составляют около 70% всех встречающихся здесь видов высших растений. Различают три яруса деревьев - верхний, средний и нижний, которые, правда, редко выражены четко. Верхний ярус представлен отдельными гигантскими деревьями; их высота, как правило, достигает 50-60 м, а кроны развиваются над кронами деревьев ниже расположенных ярусов. Кроны таких деревьев не смыкаются, во многих случаях эти деревья рассеяны в виде отдельных экземпляров, кажущихся переростками. Напротив, кроны деревьев среднего яруса, имеющих высоту 20-30 м, обычно образуют сомкнутый полог. Из-за взаимовлияния соседних деревьев их кроны бывают не столь широкими, как у деревьев верхнего яруса. Степень развития нижнего древесного яруса зависит от освещенности. Его составляют деревья, достигающие в среднем примерно 10-метровой высоты. Встречающимся в разных ярусах леса лианам и эпифитам будет посвящен особый раздел книги (стр. 100-101).

Часто имеются также ярус кустарников и один- два яруса травянистых растений, их составляют представители видов, способных развиваться при минимальной освещенности. Поскольку влажность окружающего воздуха постоянно высока, устьица этих растений остаются открытыми в течение всего дня и растениям не грозит увядание. Таким образом, они постоянно ассимилируют.

По интенсивности и характеру роста деревья влажного тропического леса можно разделить на три группы. Первую составляют виды, представители которых быстро растут, но недолго живут; они первыми развиваются там, где в лесу либо естественным путем, либо в результате деятельности человека образуются осветленные участки. Эти светолюбивые растения прекращают свой рост примерно лет через 20 и уступают место другим видам. К числу таких растений относятся, например, южноамериканские бальзовое дерево (Ochroma lagopus ) и многочисленные мирмекофильные виды цекропии (Cecropia ), африканский вид Musanga cecropioides и произрастающие в тропической Азии представители семейства молочайных, относящиеся к роду Macaranga .

Вторая группа охватывает виды, представители которых на ранних стадиях развития также растут быстро, но их рост в высоту продолжается дольше, и по его окончании они способны жить еще очень долго, вероятно, не одно столетие. Это наиболее характерные деревья верхнего яруса, кроны которых обычно не затенены. В их число входят многие хозяйственно важные деревья, древесину которых принято называть "красным деревом", например виды, относящиеся к родам Swietenia (тропическая Америка), Khaya и Entandrophragma (тропическая Африка).

Наконец, третья группа включает в себя представителей теневыносливых видов, растущих медленно и долгоживущих. Их древесина обычно очень тяжелая и твердая, обрабатывать ее трудно, и поэтому она не находит столь широкого применения, как древесина деревьев второй группы. Тем не менее к третьей группе относятся виды, дающие благородную древесину, в частности Tieghemella heckelii или Aucoumea klainiana , древесина которого используется в качестве заменителя красного дерева.

Для большинства деревьев характерны прямые, колоннобразные стволы, которые часто, не ветвясь, поднимаются более чем на 30-метровую высоту. Только там у отдельно стоящих гигантских деревьев развивается раскидистая крона, тогда как в нижних ярусах, как уже упоминалось, деревья из-за тесного их расположения образуют лишь узкие кроны.

У некоторых видов деревьев около оснований стволов образуются досковидные корни (см. рисунок), порой достигающие высоты до 8 м. Они придают деревьям большую устойчивость, поскольку корневые системы, развивающиеся неглубоко, не обеспечивают достаточно прочного закрепления этих огромных растений. Образование досковидных корней обусловлено генетически. У представителей одних семейств, например у Моrасеае (тутовых), Mimosaceae (мимозовых), Sterculiaceae, Bombacaceae, Meliaceae, Bignoniaceae, Combretaceae, они встречаются довольно часто, а у других, например Sapindaceae, Apocynaceae, Sapotaceae, их вовсе нет.

Деревья с досковидными корнями чаще всего растут на сырых почвах. Возможно, развитие досковидных корней связано с характерной для таких почв плохой аэрацией, препятствующей вторичному приросту древесины на внутренних сторонах боковых корней (она образуется только с наружных их сторон). Во всяком случае, у деревьев, растущих на пропускающих влагу и хорошо аэрированных почвах горных дождевых тропических лесов, досковидных корней нет.

Для деревьев других видов характерны ходульные корни; они образуются выше основания ствола как придаточные и особенно часто встречаются у деревьев нижнего яруса, также растущих преимущественно в сырых местообитаниях.

Различия в микроклимате, свойственные разным ярусам влажного тропического леса, отражаются и на строении листьев. В то время как деревья верхних ярусов обычно имеют эллиптические или ланцетные в очертаниях, гладкие и плотные кожистые листья типа листьев лавра (см. рисунок на стр. 112), способные переносить в течение суток чередование сухих и влажных периодов времени, листья деревьев нижнего яруса обнаруживают признаки, свидетельствующие об интенсивной транспирации и быстром удалении влаги с их поверхности. Они обычно более крупные; их пластинки имеют особые заострения, на которых собирается вода, а затем падает с них каплями, поэтому на поверхности листа нет водной пленки, которая препятствовала бы транспирации.

На смену листвы у деревьев влажных тропических лесов не влияют внешние факторы, в частности засуха или холод, хотя и здесь можно заменить известную периодичность, варьирующую у разных видов. Кроме того, проявляется некоторая самостоятельность отдельных побегов или ветвей, поэтому безлистным бывает не все дерево сразу, а лишь часть его.

Особенности климата влажного тропического леса сказываются также на развитии листвы. Поскольку здесь нет необходимости защищать точки роста от холода или засухи, как в областях с умеренным климатом, почки выражены сравнительно слабо и не окружены почечными чешуями. При развитии новых побегов у многих деревьев влажного тропического леса наблюдается "поникание" листьев, что вызвано исключительно быстрым увеличением их поверхности. Из-за того что механические ткани не формируются столь же быстро, молодые черешки сначала, словно подвядшие, свисают вниз, листва как бы поникает. Образование зеленого пигмента - хлорофилла - при этом также может замедляться, и молодые листья оказываются беловатыми или - что обусловлено содержанием пигмента антоциана - красноватыми (см. рисунок вверху).

"Поникание" молодых листьев у шоколадного дерева (Theobroma cacao)

Следующая особенность некоторых деревьев влажных тропических лесов - каулифлория, то есть образование цветков на стволах и безлистных участках ветвей. Поскольку это явление наблюдается прежде всего у деревьев нижнего яруса леса, ученые трактуют его как приспособление к нередко встречающемуся в этих местообитаниях опылению с помощью летучих мышей (хироптерофилия): животным-опылителям - летучим мышам и летучим собакам - при подлете к дереву удобнее ухватываться за цветки.

Существенную роль в переносе пыльцы с цветка на цветок играют и птицы (это явление носит название "орнитофилия"). Орнитофильные растения заметны благодаря яркой окраске их цветков (красной, оранжевой, желтой), тогда как у хиропте рофильных растений цветки обычно невзрачные, зеленоватые или коричневатые.

Четкого различия между ярусами кустарников и трав, как это, например, характерно для лесов наших широт, во влажных тропических лесах практически не существует. Можно лишь отметить верхний ярус, в состав которого наряду с высокими крупнолистными представителями семейств банановых, марантовых, имбирных и ароидных входят кустарники и молодой подрост деревьев, а также нижний ярус, представленный низкорослыми, крайне теневыносливыми травами. По числу видов травянистые растения во влажном тропическом лесу уступают деревьям; но встречаются и такие равнинные влажные леса, не испытавшие воздействия человека, в которых вообще развит только один бедный видами ярус трав.

Обращает на себя внимание пока не нашедший объяснения факт пестролистности, а также наличия металлически-блестящих или матово-бархатистых участков поверхности у листьев растений, обитающих в припочвенном ярусе трав влажного тропического леса. Очевидно, эти явления в какой-то степени связаны с оптимальным использованием того минимума солнечного света, который доходит до таких местообитаний. Многие "пестролистные" растения нижнего яруса трав влажного тропического леса стали излюбленными комнатными декоративными растениями, например виды родов Zebrina, Tradescantia, Setcreasea, Maranta, Calathea, Coleus, Fittonia, Sanchezia, Begonia, Pilea и др. (рисунок на стр. 101). В глубокой тени доминируют разные папоротники, плаунки (Selaginella ) и мхи; число их видов здесь особенно велико. Так, большинство видов плаунков (а их около 700) встречаются во влажных тропических лесах.

Примечательны также живущие на почве влажных тропических лесов сапрофитные (то есть использующие разлагающиеся органические вещества) грибы семейств Clathraceae и Phallaceae. Они имеют своеобразные плодовые тела - "грибы-цветки" (см. рисунок на стр. 102).

Лианы. Если плыть через тропический влажный лес по реке, бросается в глаза обилие лиан (взбирающихся по деревьям растений с одревесневающими стеблями) - они, точно плотным занавесом, покрывают растущие по берегам деревья. Лианы - один из самых удивительных компонентов растительного покрова тропических районов: свыше 90% всех их видов встречается только в тропиках. Большинство растет во влажных лесах, хотя для своего развития они требуют хорошего освещения. Вот почему не везде они встречаются с одинаковой частотой. Прежде всего их можно видеть по лесным опушкам, на естественно образовавшихся осветленных участках леса и - по крайней мере иногда - в проницаемых для солнечных лучей ярусах древесных растений (см. рисунок на стр. 106). Особенно обильны они на плантациях, заложенных в области влажных тропических лесов, и во вторичных лесах, появляющихся на вырубках. В равнинных же влажных лесах, не испытавших на себе влияния человека, где густые, хорошо развившиеся кроны деревьев плотно сомкнуты, лианы встречаются сравнительно редко.

По способу закрепления на растениях, служащих им опорой, лианы можно подразделить на разные группы. Например, опирающиеся лианы могут удерживаться на других растениях с помощью опорных (цепляющихся) побегов или листьев, шипов, колючек или особых выростов типа крючков. Типичными примерами таких растений могут служить пальмы-ротанги рода Calamus , 340 видов которого распространены в тропиках Азии и Америки (см. рисунок на стр. 103).

Закрепляющиеся корнями лианы удерживаются на опоре с помощью множества мелких придаточных корешков или охватывают ее более длинными и толстыми корнями. Таковы многие теневыносливые лианы из семейства ароидных, например виды родов Philodendron, Monstera, Raphidophora, Syngonium, Pothos, Scindapsus , а также ваниль (Vanilla ) - род из семейства орхидных.

Вьющиеся лианы охватывают опору сильно разрастающимися в длину междоузлиями. Обычно в результате последующего утолщения и одревеснения такие побеги закрепляются плотно. К группе вьющихся относится большинство тропических лиан, например представители богатых видами и распространенных по всем тропикам семейства мимозовых и родственного ему семейства цезальпиниевых, в частности энтада лазящая (Entada scandens ); бобы последней достигают 2 м в длину (см. рисунок на стр. 104). К этой же группе принадлежат так называемая обезьянья лестница, или баугиния сассапарелевидная (Bauhinia smilacina ), образующая толстые одревесневающие побеги, а также лианы с причудливыми цветками (виды кирказона, Aristolochia; семейство кирказоновых) (см. рисунок на стр. 103).

Наконец, прикрепляющиеся усиками лианы образуют одревесневающие усики - ими они цепляются за растения, служащие им опорой. К их числу относятся представители распространенного по всем тропикам рода Cissus из семейства Виноградовых, разные виды бобовых, в частности (см. рисунок), а также виды страстоцвета (Passiflora ; семейство страстоцветных).

Эпифиты. Чрезвычайно интересны приспособления к условиям существования во влажных тропических лесах у так называемых эпифитов - растений, живущих на деревьях. Число их видов очень велико. Они обильно покрывают стволы и ветви деревьев, благодаря чему оказываются достаточно хорошо освещенными. Развиваясь высоко на деревьях, они теряют возможность получать влагу из почвы, поэтому снабжение водой становится для них жизненно важным фактором. Не удивительно, что особенно много видов эпифитов там, где осадки обильны, а воздух влажен, но для оптимального их развития решающее значение имеет не абсолютное количество выпадающей влаги, а число дождливых и туманных дней. Неодинаковый микроклимат верхнего и нижнего древесного ярусов оказывается также причиной того, что обитающие там сообщества растений-эпифитов очень сильно различаются видовым составом. В наружных частях крон доминируют светолюбивые эпифиты, тогда как теневыносливые господствуют внутри, в постоянно влажных местообитаниях. Светолюбивые эпифиты хорошо приспособлены к смене сухих и влажных периодов времени, происходящей в течение суток. Как показывают приведенные далее примеры, для этого они используют разные возможности (рисунок на стр. 105).

У орхидных, представленных огромным числом видов (а большинство из 20 000-25 000 видов орхидей - это эпифиты), органами, запасающими воду и питательные вещества, служат утолщенные участки побегов (так называемые бульбы), листовые пластинки или корни. Такому образу жизни способствует также образование воздушных корней, которые снаружи покрыты слоями клеток, быстро поглощающих воду (velamen).

Растения влажного тропического леса, развивающиеся в припочвенном ярусе

Семейство бромелиевых, или ананасовых (Bromeliaceae), представители которого распространены, за одним исключением, в Северной и Южной Америке, состоит почти только из эпифитов, чьи розетки листьев, похожие на воронки, служат водосборными резервуарами; из них вода и растворенные в ней питательные вещества могут всасываться чешуйками, находящимися у оснований листьев. Корни же служат только как органы, прикрепляющие растения.

Даже кактусы (например, виды родов Epiphyllum, Rhipsalis, Hylocereus и Deamia ) в горных влажных тропических лесах растут как эпифиты. За исключением немногих видов рода Rhipsalis , встречающихся также в Африке, на Мадагаскаре и в Шри Ланке, все они растут только в Америке.

Некоторые папоротники, например, папоротник- птичье гнездо, или асплениум гнездовой (Aspleniumnidus ), и папоротник-оленьи рога, или платицериум оленерогий (Platycerium ), благодаря тому что у первого листья образуют воронкообразную розетку, а у второго имеются специальные листья, прилегающие к стволу дерева-опоры, подобно накладным карманам (рисунок на стр. 105), даже способны создавать похожий на почву, постоянно влажный субстрат, в который врастают их корни.

Эпифиты, развивающиеся в затененных местообитаниях, представлены прежде всего так называемыми гигроморфными папоротниками и мхами, которые приспособились к существованию во влажной атмосфере. Наиболее характерные компоненты таких сообществ эпифитных растений, особенно ярко выраженных в горных влажных лесах, - это гименофилловые, или тонколистниковые, папоротники (Hymenophyllaceae), например, представители родов Hymenophyllum и Trichomanes . Что же касается лишайников, то они из-за медленного роста не играют столь большой роли. Из цветковых растений в этих сообществах встречаются виды родов Peperomia и Begonia .

Даже листья, и прежде всего листья деревьев нижних ярусов влажного тропического леса, где постоянно высока влажность воздуха, могут быть заселены разными низшими растениями. Это явление называют эпифиллией. Поселяются на листьях преимущественно лишайники, печеночные мхи и водоросли, образующие характерные сообщества.

Своеобразную промежуточную ступень между эпифитами и лианами представляют собой гемиэпифиты. Они либо растут сначала как эпифиты на ветвях деревьев, а по мере образования воздушных корней, доходящих до почвы, становятся самостоятельно укрепляющимися в почве растениями, либо на ранних стадиях развиваются как лианы, но затем теряют связь с почвой и таким образом превращаются в эпифиты. К первой группе относятся так называемые деревья-душители; их воздушные корни, словно сетью, охватывают ствол дерева-опоры и, разрастаясь, настолько препятствуют его утолщению, что дерево в конце концов отмирает А совокупность воздушных корней становится после этого как бы системой "стволов" самостоятельного дерева, на ранних стадиях развития бывшего эпифитом. Наиболее характерными примерами деревьев-душителей могут служить в Азии виды рода Ficus (семейство тутовых), а в Америке - представители рода Clusia (семейство зверобойных). Ко второй группе относятся виды семейства ароидных.

Вечнозеленые влажные тропические леса низменностей. Хотя флористический состав влажных тропических лесов в разных районах земного шара весьма различен, и три основные области таких лесов обнаруживают в этом отношении лишь незначительное сходство, все же в характере их растительного покрова повсюду можно выявить аналогичные модификации основного типа.

Прототипом влажного тропического леса считают вечнозеленый влажный тропический лес незатопляемых низменностей, не бывающих продолжительное время сырыми. Это, так сказать, нормальный тип леса, о структуре и особенностях которого мы уже говорили. Лесные сообщества речных пойм и затопляемых низин, а также болот отличаются от него обычно менее богатым видовым составом и присутствием растений, которые приспособились к существованию в таких местообитаниях.

Пойменные влажные тропические леса встречаются в непосредственной близости к рекам на регулярно затопляемых территориях. Они развиваются, в местообитаниях, образовавшихся в результате ежегодного отложения богатых питательными веществами речных наносов - принесенных рекой взвешенных в воде и затем осевших мельчайших частиц. Эту мутную воду так называемые "беловодные" реки приносят преимущественно из безлесных районов своих бассейнов * . Оптимальное содержание питательных веществ в почве и относительная обеспеченность проточной воды кислородом обусловливают высокую продуктивность растительных сообществ, развивающихся в таких местообитаниях. Пойменные тропические леса труднодоступны для освоения их человеком, поэтому они и поныне в основном сохранили свою первозданность.

* (Реки, авторами этой книги называемые "беловодными", в Бразилии принято называть белыми (rios blancos), а "черновод- ными" - черными (rios negros). Белые реки несут мутную воду, богатую взвешенными частицами, но цвет воды в них может быть не только белым, но и серым, желтым и т. д. Вообще для рек бассейна Амазонки характерно удивительное разнообразие окраски вод. Черные реки обычно глубокие; в них воды прозрачные - они кажутся темными только потому, что в них нет взвешенных частиц, отражающих свет. Растворенные в воде гумусовые вещества лишь усиливают этот эффект и, по-видимому, влияют на оттенок окраски. )

Лианы влажного тропического леса

Продвигаясь от самого берега реки поперек поймы до ее края, можно выявить характерную последовательность растительных сообществ, обусловленную постепенным понижением уровня поверхности почвы от высоких прирусловых валов к краю поймы. На редко затапливаемых прирусловых валах растет богатый лианами прирусловый лес, далее от реки переходящий в настоящий заливаемый лес. У дальнего от берега края поймы встречаются озера, окруженные тростниковыми или травяными болотами.

Болотистый дождевой лес. В местообитаниях, почвы которых почти постоянно покрыты стоячей или медленно текущей водой, растут болотистые тропические дождевые леса. Их можно обнаружить преимущественно около так называемых "черноводных" рек, истоки которых находятся в облесенных районах. Поэтому их воды не несут взвешенных частиц и имеют окраску от оливковой до черно-коричневой из-за содержания в них гумусовых веществ. Самая известная "черноводная" река - Риу Негру, один из важнейших притоков Амазонки; она собирает воду с огромной территории, имеющей подзолистые почвы.

В отличие от пойменного влажного тропического леса болотистый лес, как правило, покрывает всю долину реки. Здесь происходит не отложение насосов, а, напротив, лишь равномерное вымывание, поэтому поверхность долины такой реки ровная.

Из-за необеспеченности местообитаний питательными веществами болотистые дождевые леса не столь пышны, как пойменные, а из-за недостатка воздуха в почве здесь часто встречаются растения с воздушными и ходульными корнями. По этой же причине разложение органических веществ происходит медленно, что способствует образованию мощных торфоподобных слоев, чаще всего состоящих из более или менее разложившейся древесины.

Полувечнозеленые влажные леса низменностей. Для некоторых областей дождевых тропических лесов характерны короткие засушливые периоды, вызывающие смену листвы у деревьев верхнего яруса леса. При этом нижние древесные ярусы остаются вечнозелеными. Такая переходная ступень к облиствленным в период дождей сухим лесам (см. стр. 120) получила название "полувечнозеленые, или полулистопадные, влажные леса низменностей". В засушливые периоды здесь может происходить передвижение влаги в почве снизу вверх, поэтому такие леса получают достаточно питательных веществ и оказываются весьма продуктивными.

Эпифиты тропического влажного леса

Сверху Асплениум гнездовой Asplenium nidus и снизу Cattleya citrina

Горные тропические влажные леса. Описанным выше лесам, существование которых определяется присутствием воды, можно противопоставить такие варианты влажного тропического леса, образование которых связано с понижением температуры; они в основном встречаются на влажных местообитаниях, находящихся в разных высотных поясах горных областей тропических регионов. В предгорном поясе, на высоте примерно 400-1000 м над уровнем моря, влажный тропический лес почти не отличается от леса низменностей. В нем имеются только два яруса деревьев, а деревья верхнего яруса не такие высокие.

Зато тропический влажный лес горного пояса, или, как принято говорить, горный влажный лес, растущий на высоте 1000-2500 м, обнаруживает более существенные отличия. Он также имеет два древесных яруса, но часто их трудно выявить, а верхняя их граница нередко не превышает 20 м. Кроме того, здесь меньше видов деревьев, чем во влажных лесах низменностей, отсутствуют и некоторые характерные особенности деревьев таких лесов, в частности и ходульные корни, а также каулифлория. Листья деревьев обычно более мелкие и не имеют заострений для удаления капель воды.

В ярусах кустарников и трав часто преобладают папоротники и виды бамбука. Очень обильны эпифиты, тогда как крупные лианы встречаются редко.

На еще больших высотах постоянно влажных тропиков (2500-4000 м) горные влажные леса сменяются субальпийскими горными лесами, развивающимися на уровне облаков (см. т. 2).